大阪貝塚を走る「水間鉄道」で現役!ノスタルジックな元東急7000系車両にゆられて

どうも!職人ライダーのヒロです。

今日は大阪府貝塚市を走るローカル鉄道

水間鉄道をご紹介します!

“水鉄(すいてつ)” の愛称で親しまれる水間鉄道は

貝塚駅から厄除け観音で有名な水間寺の最寄り駅

水間観音駅までをむすぶローカル鉄道です。

現在使用されている車両は

東急電鉄で活躍していた7000系車両で

東急が導入した日本で初めてのオールステンレス車両です。

初めてのオールステンレスとだけあって歴史的な車両であり

約60年以上 使い込まれてきたレトロチックな物です。

レトロな車両、レトロな駅舎

ノスタルジックな田舎の風景をながめながら

列車にゆられる 15分程の旅に出かけてみませんか?

目次

水間観音への足として 地域の発展をめざして建設された水間鉄道

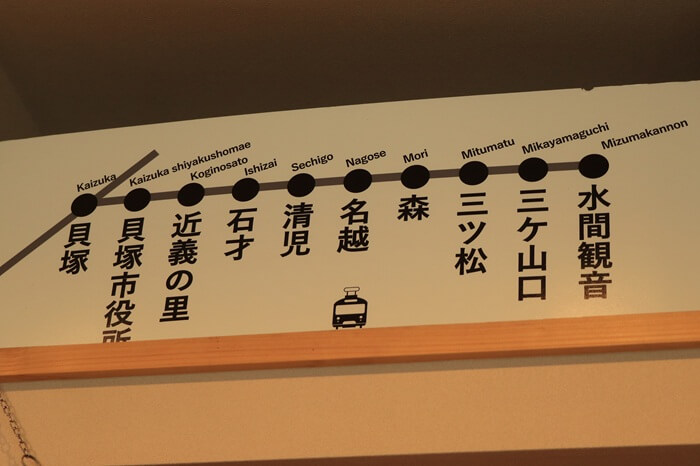

大阪貝塚市を走る水間鉄道は

南海電鉄南海本線 貝塚駅を起点とし

水間観音駅までの延長5.5キロをむすぶローカル鉄道です。

水間寺(通称:水間観音)への参詣客と

沿線地域の発展を願って建設されました。

水間鉄道株式会社として大阪府貝塚市に本社をおき

水鉄(すいてつ)の愛称で親しまれ

鉄道事業とバス事業を運営してます。

バスの方は完全に“水鉄バス”と呼ばれているんだとか。

水間鉄道の歴史を端的に述べると

時は大正時代までさかのぼります。

発案したのは川崎覚太郎という人物。

当時 南海鉄道(現:南海電鉄)の難波駅長を務めた経歴のある人で

西葛城村馬場(現:貝塚市馬場)出身の人です。

明治時代後期ごろには

南海鉄道によって大阪難波から和歌山市までつながっていたため

途中に位置する貝塚市では

大阪や和歌山へ行くのにすごく便利になりました。

いっぽう貝塚駅から内陸側に目を向けると

多くの参詣客が訪れる水間寺があるのに対し

交通手段としては馬車がやっと開通した程度

まだまだ便利とはいえませんでした。

「ここに鉄道を走らせたらもっと参詣客が来るんじゃないか?

地域の発展にも貢献できるんじゃないか?」

川崎氏はそう構想しました。

そしてその構想は実現するはこびとなり

大正14年(1925年)12月24日には貝塚南駅~名越駅間が開通し

翌年の1月30日には名越駅~水間駅(現:水間観音駅)間も開通

水間鉄道 水間線のスタートとなります!

その後、貨物線としてほぼ同時期に開業していた

貝塚駅~貝塚南駅間も旅客営業することになり

現在の路線となりました。

開業当初は年間400万人以上もの利用客があり

かなり活気づいていた水間鉄道ですが

時代の流れで人々の流れも移りゆくなか

マイカー利用客が増えた現在では

当時の半分以下にまで減少してしまいました。

小規模な運営で細々とやってきた水間鉄道も

この波みにはさからえず

2005年に一度は経営破綻しています。

そんな水間鉄道に救いの手をさしのべたのが

飲食業界の大手企業 “(株)グルメ杵屋”

戦時中、貝塚へ疎開していた創業者の椋本彦之氏は

「お世話になった貝塚に恩返しがしたい。」

そういう気持ちがあってのことだそうです。

グルメ杵屋の完全子会社化することにより経営が安定

現在にいたっています。

大正14年(1925年)に開通した水間鉄道も

2025年で「創立100周年」の記念すべき年となりました。

水間観音への足として、地域住民の足として

また運転免許を返納して自動車を運転できなくなった方々にとっては

無くてはならない鉄道でしょう。

可能な限りどんどん利用して

いつまでも残していきたいですね。

登録有形文化財にも指定されている「水間観音駅舎」

こちら水間観音駅の駅舎になります。

水間寺の最寄り駅であり水間鉄道の終点にあたります。

駅舎からしてどこから見ても二重の塔

自然にお寺と結びつきが深いことを連想させます。

こちらは開業当初から使用されている駅舎で

登録有形文化財にも指定されています。

塔のてっぺんを見上げると

アンテナ…?

みたいなものまでちゃんとありますよね。

調べてみると“相輪”というそうです。

相輪をつける意味は

塔の装飾であることの他、魔除けや安全祈願の意味合いがあるんだとか。

駅名看板もヨコ書きで書き方が今とちがって逆

開業当初は“水間駅”という駅名でした。

漢字も旧字が使われていることから年代を連想させます。

当時としてはめずらしい鉄筋コンクリート造で

洋風デザインも取り入れられています。

中央の塔は和風、その他は洋風といった感じでしょうか

和と洋がうまく融合した造りになっています。

中へ入ってみると天井まで吹き抜けになっていて

窓の形や装飾から洋風な雰囲気がします。

苔玉の駅

ホームの方へ入ってみましょう。

頭上を見上げると何やらマリモ?みたいなものが大量につらされていました。

夏の暑さにやられてか、だいぶ枯れている様にみえます。

これはマリモではなく苔を玉状につくった

“苔玉”という物だそうな。

“苔玉の駅”として水間寺への参詣客をふやす目的で

大小1,000個以上の苔玉で飾り付けたのがはじまりです。

「苔のむすまで努力しよう」

できる努力はすべてしよう!という意気込みをこめて吊るしているんだとか。

水間鉄道は2005年にいちど経営破綻しています。

経営を安定させるために努力は惜しまない!

苔玉を見るたびに「頑張ろうー!」ってことなのでしょう。

YouTubeドラマ「アワーホーム」ロケ地 “まち愛CAFE”

改札から入って左側の建物に注目。

“まち愛CAFE”と書かれた看板があるので

カフェだと思って近づいてみると

どうも待合室として使われているようです。

中へ入ってみました。

空調がきいていて涼しい~

弱弱冷房って感じですが、夏の火照った身体をすこしは潤わせてくれました。

ちなにみお茶とかコーヒーとか飲み物は無料で飲めるようです。

なかなか待遇よしですね!

ホントは入った瞬間、まっさきに気づいていたんですが

松平健さんのパネルがありました。

なんでこんなところに?

松平健さんといえば「暴れん坊将軍」の上様として

めちゃくちゃ有名な方です。

今じゃマツケンサンバの方が有名かな?

実はこちらの建屋

水間鉄道を題材としたYouTubeドラマ

「アワーホーム」のロケ地になった建屋なんです!

クラウドファンディングを募って製作された鉄道ドラマで

それに松平健さんが出演されていました。

元鉄道員で現在はカフェのマスター

そういう設定だったようです。

他にもドラマ上の写真や松平さんが着ていたであろう

鉄道員の制服が展示されていました。

ドラマは今でもYouTubeで見ることができます⇩

全7話あるみたいなんですが

残念ながら現在では第1話と第6話しか見れないようです…

ちょっと残念ですね。

水間鉄道501形車両

まち愛CAFEを後にしてその裏手へすすむと

めっちゃ朽ちはてた車両がありました。

お世辞にも状態は良いとはいえません。

ですがかなり古い車両でもあり

年季が入っていて存在感はバツグンです。

こちらは凡そ30年前、今の車両が入る前に活躍していた

501形という車両です。

元々は戦前から高度成長期にかけて南海で活躍していた車両で

昭和46年に水間鉄道にやってきました。

昭和9年(1934年)頃から製造された車両なので

普通に考えても今から90年くらい前の車両ということになります。

水間鉄道では19年間主力として活躍しました。

塗装も所々はげていて、とても痛ましい姿になってます。

できれば屋根が欲しいところですが

水間鉄道の経済状況を考えてみると

これにまでお金をかけるのはいささか難しいことなのでしょう…

水間鉄道の主力列車 元東急7000系車両

製造から50年越えの車両をいつまでも走らせるわけにはいかない

ということで引退することになった水間鉄道501形車両。

その後釜として導入されたのが

元東急電鉄の7000系車両です。(平成2年(1990年)のこと)

東急電鉄が昭和37年(1962年)に導入した車両で

日本では初めてのオールステンレス車両なんだとか!

501形の後釜をさがしていた時に都合よく

東急電鉄が車両更新のため大量の車両を破棄するということを聞き

購入にいたったんだとか。

導入にあたって問題がありました。

開業当初から水間鉄道で使用されている電圧は600V直流

それにひきかえ導入する7000系車両は1500V直流でしか走れない仕様だったのです。

使用するには600Vに改造しなければならない。

そこで試算してみると車両を改造するより架線を1500Vに昇圧したほうが安い

ということが分かり平成2年に昇圧作業が完了しました。

水間鉄道では10両の車両を譲りうけ

そのうち8両は順次改造が施されました。

ATS(自動列車停止装置)やドアチャイム等の安全装置

温暖化がすすむ現在にはなくてはならない冷暖房の設備

中間車両にあたる4両には切妻非貫通の運転台を取り付け

先頭車両化する改造が施されました。

これにより型式も7000系から1000形に変更されています。

1000形1001F

8両は改造されたものの

2両はそのまま7000系として保有されました。

7000形7003F

現在では営業運転から離脱してますが

いつでも走れるように整備はされているんだとか。

外見も水間鉄道のロゴマークが入っただけで

余分なカラーリングも無くほぼオリジナル感満載な姿。

東急ファンからしても鉄道ファンからしても

一番興味のある車両なのではないでしょうか。

ちなみに水間鉄道ではこれを7000系…ではなく

→7000形と呼ばれているみたいです。

鉄道車両で「〇〇系」や「✕✕形」の形式の区分についてですが

これは鉄道会社によって使い分けられているもので

明確な決まりはないそうです。

水間鉄道では「✕✕形」という形式を使っているようです。

中間車両に切妻非貫通の運転台を取り付けて

先頭車両化した車両⇩

1000形1007F

1000形1005F

オレンジ帯と緑帯の2編成あり

全4両がこのタイプです。

各車両の中で1編成だけ青帯をまとった車両があります。

これは水間鉄道オリジナルデザインではなく

青森のローカル鉄道

弘南鉄道デザインのなんだとか⇩

1000形1003F

弘南鉄道もまた水間鉄道と同じように

元東急7000系車両を譲りうけた会社なのです。

同じ7000系車両を保有しているということで

双方の列車デザインを入れ替えて走らせようという

コラボイベントが企画されました。

弘南鉄道のロゴマークまでしっかりプリントされてます。

弘南鉄道が走る青森でも

水間鉄道のロゴマークの入った車両が走っています。

遠く離れた青森の列車が大阪で走っている

そう思うだけでも

なんだか特別な感じがします。

ノスタルジックな元東急7000系車両にゆられて

今回はバイクを駐輪する場所の関係で

終点である“水間観音駅”からのスタートになります。

起点駅から乗車して終着駅について~みたいな書き方が普通だと思うのですが

あまり気にしないで読んでいただけると嬉しいです。

水間観音駅に着くともうホームに列車は入っていました。

が、すぐに乗るつもりはなかったので

とりあえず時刻表を確認しました。

朝夕の乗車率の多い時間帯は1時間に3本あるの対し

平均して1時間2本で運転されているみたいです。

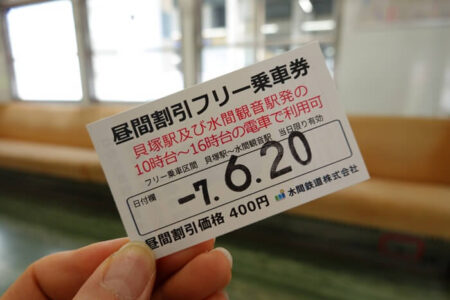

ちなみに黄色の四角で囲っている10時~16時代までの時間帯は

昼間割引フリー乗車券という格安チケットという格安チケットで乗車できる時間帯なんです。

水間鉄道ってちょっと悪評があって

運賃が高いことで有名な鉄道なんです。

起点駅から終点駅まで乗車しても

距離にしてせいぜい5.5キロ

それに対して運賃は大人片道330円

これを考えるとちょっと高いかなって思いますが

昼間割引フリー乗車券をつかうと

10時~16時に限定はされますが

大人:400円で乗り放題となるんです!

ちなみに

時間制限のないフリー切符もあります。

一日フリー乗車券:大人660円

- 昼間割引フリー乗車券:大人400円

- 一日フリー乗車券:大人660円

ちゃんと調べてお得に利用すれば逆に安い鉄道かも

当然いちばん安い昼間割引フリー乗車券を購入した私は

そそくさとホームへ向かいました。

これはラッキー!

運航日をあわせたわけでもなく

たまたま弘南鉄道とのコラボ列車の運航日にこれました。

この車両気になってたのでめっちゃ嬉しい

ちょっとテンション上がります!

同じ元7000系車両なので車内は同じなのですが

そこは気分の問題!

乗った!と思うだけで満足なのです。

ちなみに列車の顔面のまん中にヘッドマークの様なものがかけられていますが

これはヘッドマークではありません。

これは11,000円払うと10日間だれでも好きな写真を印刷して走らせてくれるという

水間鉄道の企画なのです。

金さえ払えば自分の好きな写真をヘッドマークにして走らせてくれるって

しかも公共交通機関でっ、ですよ!

想像したらちょっとスゴくないですか?

ヘッドマーク以外にも車両を貸し切りにしたりとか

なんと運転体験までできるんだとか!

それもシュミレーターとかではなく

実物の車両を使ってのことです。

水間鉄道めっちゃ頑張ってますよね。

自分も運転体験してみたい。

詳しい内容は水間鉄道のホームページで確認してみてください。

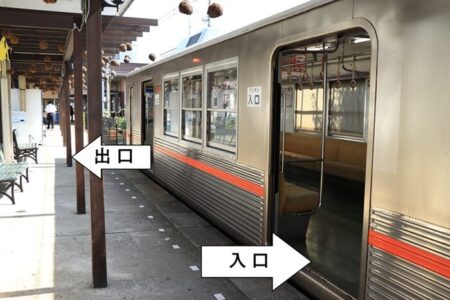

水間鉄道 のり方について

起点の貝塚駅と終点の水間観音駅をのぞいて

他すべてが無人駅です。

なので途中の駅で乗り降りする際は

一番前の車両の一つ目、二つ目のドアしか開きません。

後ろのドアから乗って前のドアから降りる。

車内には運賃箱も設置してあるので

バスと同じだと思っていただけたらOKです。

起点駅と終点駅ではホーム側全部のドアが開きます。

こちらでは普通の鉄道って思ってください。

元東急 7000系車内の様子

この日は平日だから人少ないかなぁ~なんて思ってたら

それなりの乗車率でした。

写真みると「人っけないやん!」って思うかもですが

当然人が降りた瞬間に撮ったものなので悪しからず。

今でも経営状態はあまり良くないと聞く水間鉄道ですが

まだまだ需要はあるようで少し安心しました。

扇風機ひとつ見てもレトロ感ありますよね

いつしか扇風機のついている車両もすっかり見かけなくなりました。

車内は扇風機にくわえ空調設備もそなわっているので

スゴク快適です。

昔は窓あけて扇風機だけでしのげる時代もあったけど

温暖化のすすむ現在では死活問題です。

車窓から見える風景

列車は田舎の田園風景の中を駆け抜ける…というよりも

住宅街の家と家のあいだをのんびりスリ抜ける

そういった表現がふさわしい。

単線なので余計にそう見えるのかもしれません。

特に貝塚駅に近づくと線路沿いに人家が密集していて

水間観音駅に近づくと田園風景が多くなる

そんな感じがしました。

起点駅から終着駅まで走っても約5.5キロと

ちょっと頑張ったら歩けそうな距離だけど

その区間に10駅もあるんだから驚きです。

場所によってはホームから次の駅に停車している車両が見えるところも

それでも前の駅で降りて次の駅まで猛ダッシュ

また同じ電車の飛び乗る

ってのは流石にムリかなって思いました。

こんなに短い距離なのに

踏切の数がめちゃくちゃ多いんですよね。

住宅密集地の中を走るので

おのずと踏切も多いのかもしれません。

踏切には普通名称がつけられているのですが

あまりにも多いので

地名プラス「〇号」と番号で区別されていました。

乗りながら踏切の数をかぞえてたんですが

全部で32ヶ所ありました。(間違えてたらごめんなさい…)

単純計算して約170メートルに一か所の計算になります。

密集地に行くともっと短い距離間でありました。

水間寺創建の由来におおきく関わる清児駅

列車は“清児駅”までやってきました。

こちら清らかな稚児(幼い子供)

と書いて“清児(せちご)”と読みます。

この地は水間寺の創建の由来で大きく関わっているため

少し解説しておきます。

今から1300年前の奈良時代までさかのぼります。

聖武天皇の命により観世音菩薩を求めて旅をしていた僧侶

“行基菩薩”は白鳥に案内されてこの地までやってきました。

すると、これまで案内してくれた白鳥はどこかへ行ってしまったため

行基は道に迷ってしまったのです。

そんな時、一人の幼い子供があらわれて観世音菩薩のところまで案内してくれました。

「幼いのになんと親切な子供じゃ!」

そう思った行基はこの地を

“清らかな稚児”とかいて“清児”と名付けたんだとか。

後にその子供は十六童子の化身だったと伝えられています。

案内していた白鳥が途中でどこかへ行ってしまった…とありますが

そこだけ見るとなんて無責任な白鳥なんだろうって思います。

だけど、

もしかすると童子にめぐり合わせるためにここまで案内したのかもしれませんね。

ちなみに

この行基というお坊さんが水間寺を開いた当本人なのです。

病に伏せられていた聖武天皇が「この地にいらっしゃる観世音菩薩を都にお連れせよ!」

そんな感じのことを僧侶の行基に命じました。

苦労の末やっとの思いで観世音菩薩をさがし出し 都にお連れします。

すると聖武天皇の病気はたちまち良くなったんだとか。

喜ばれた聖武天皇は 行基を開祖として

観世音菩薩と出会った地に水間寺を創建するよう命じられたと伝えられています。

行基が観世音菩薩と出会えるよう導いたのが十六童子です。

歴史が深いですね。

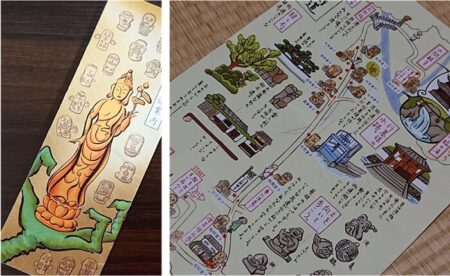

駅ホームには十六童子の一人

印鑰童子の人形が置かれていました。

童子にはそれぞれご利益があって印鑰童子は

“心の迷いを解き、悟りの扉を開く鍵を授けてくれます。”

とありました。

十六童子はその名のとおり16体いて

あとは水間観音駅から水間寺までつづく

“厄除け街道”とよばれる街道沿いにおかれています。

このページでは詳しくご紹介しませんが

貝塚駅と水間観音駅にて地図付きのパンフレットが配布されているので

探してみてください。

厄除け十六童子が水間寺まで案内してくれますよ!

また、パンフレットとか見ないで

宝探し感覚で探しながら歩くのも面白いかもw

お土産用にミニチュア人形も販売されています!

貝塚駅と水間観音駅では

十六童子のミニチュア人形が販売されています。

手のひらサイズのカワイイ人形です

1,200円となかなか良いお値段しますが

お心添えのある方は買ってみてはいかがでしょう。

開業当初は終点だった名越駅

水間鉄道は単線なのですが

“のぼり”と“くだり”に分かれて2編成の列車が走っています。

その2編成がゆいいつ対面するのが

この名越駅

この駅は大正14年の開業当初に水間鉄道の終点だった駅です。

翌年には水間観音駅(当時:水間駅)まで延長されて

現在の路線となりました。

JR阪和線は南海だった時代がある

列車はJR阪和線の高架を越え、もう少しで貝塚駅に到着します。

JR阪和線と交差はしますが、近くに乗り換えできる駅はありません。

ちなみにJR阪和線って昔は南海だったってご存知でしょうか?

阪和電気鉄道として昭和初期に設立した鉄道会社で

南海と激しい競争はしていたものの

南海と合併することで南海の配下に落ち

南海山手線として再スタートしました。

その後国有化されて国鉄阪和線となり

現在のJR阪和線となったということです。

貝塚駅

国道26号線の高架をこえて貝塚市役所前駅をすぎると

水間鉄道の起点である貝塚駅はすぐです。

南海電鉄と水間鉄道の乗換駅

こちらもお寺を連想させるデザインの駅になっています。

貝塚から水間寺への玄関口

これ見ると水間鉄道ってやっぱり

お寺と結びつきがふかい鉄道って感じがします。

改札前では

大阪・関西万博開催と創立100周年のお祝いとして

水間鉄道歴代車両の写真展示が行われていました。

2025年は昭和元年から数えると昭和100年にあたる年です。

水間鉄道も開業100年だし、

ひとつの節目をむかえることになりました。

これからも百年、二百年

ずっと歴史をきざんでいけたら良いですね!

水間鉄道 所在地

最後に

開業当初は年間400万人もの利用客がいた水間鉄道ですが

現在ではその半分以下になってしまい

いちどは経営破綻した時もありました。

それでも生き残れたのは

人々の優しさであったり 絆であったり 縁であったり

そういう人同士のバトンリレーがあったからこそ

助けようと手を差し伸べる人が現れたのではないか

自分はそう思います。

水間鉄道も2025年で創立100年という一つの節目を迎えました。

鉄道というものは地域の活性化につながるものだと自分は思います。

これからもできるだけ利用して

いつまでも元気に走る水間鉄道をみていたいですね。

今回は以上です。

最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。

本記事を作成にあたり下記サイトを参考にさせて頂きました。

記事提案者

- Mさん

Comment

70数年前目の前を走るのは水鉄でした。